Quantenphysik

Gequetschtes Licht: anerkannt nützlich aber irgendwie eigenartig

3. Februar 2020

Foto: Ag Schnabel

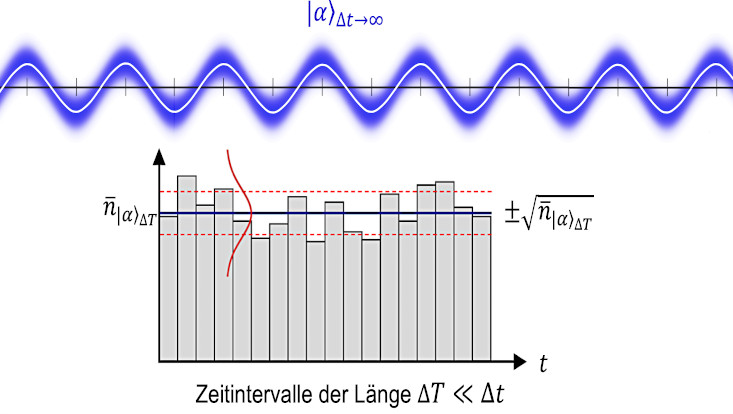

Abb.: Jede Lichtwelle hat eine Unschärfe in der elektrischen Feldstärke (hier abgebildet), aber auch in der magnetischen Feldstärke und in der Photonenzahl. Die Mathematik der Fourier-Transformation sagt, dass für monochromatisches Licht mit der spektralen Breite der Energie ∆ꞷ die zeitliche Verteilung der Energie strukturlos über die Zeitdauer (Kohärenzzeit) ∆t/2 verschmiert sein muss. Die Konsequenz in der Physik ist, dass Photonen, die in kurzen Zeitsegmenten ∆T<<∆t gemessen werden echt zufällig sein müssen. Zufällige auftretende Ereignisse sind immer Poisson-verteilt. Für große Zahlen n ergibt sich eine Standardabweichung von ±√n. Dieses ist hier dargestellt. Man sagt, das Licht ist im kohärenten Zustand, kurz |├ α⟩ – Bei gequetschtem Licht ist es anders. Wegen der Fourier-Transformation muss auch hier jedes Photon im Falle ∆T<<∆t echt zufällig sein. Aber es entsteht eine Photonenstatistik, die glatter ist, also eine gequetschte Unschärfe in der Photonenstatistik hat (nicht abgebildet). Eine einleuchtende physikalische Erklärung dazu gibt es bisher nicht. Wir arbeiten daran.

Das Besondere an Laserlicht mit gequetschter Photonenstatistik ist schwierig zu erklären. Dadurch, dass inzwischen alle Gravitationswellenobservatorien weltweit gequetschtes Licht nutzen, um mit besserer Empfindlichkeit Verschmelzungen von schwarzen Löchern zu beobachten ist, ist es umso wichtiger geworden, eine gute erklärende Darstellung zu finden. Prof. Roman Schnabel hat dieses in seiner neuesten Publikation erreicht. Die Abbildung liefert einen Einstieg.

Die Publikation finden Sie hier.